直至2025年9月西方媒体通过新曝光的几张图才对其做了比较深入的分析,也将其所展现的设计特点一一列了出来,其中最为引人注目的是歼-50的整机外形。

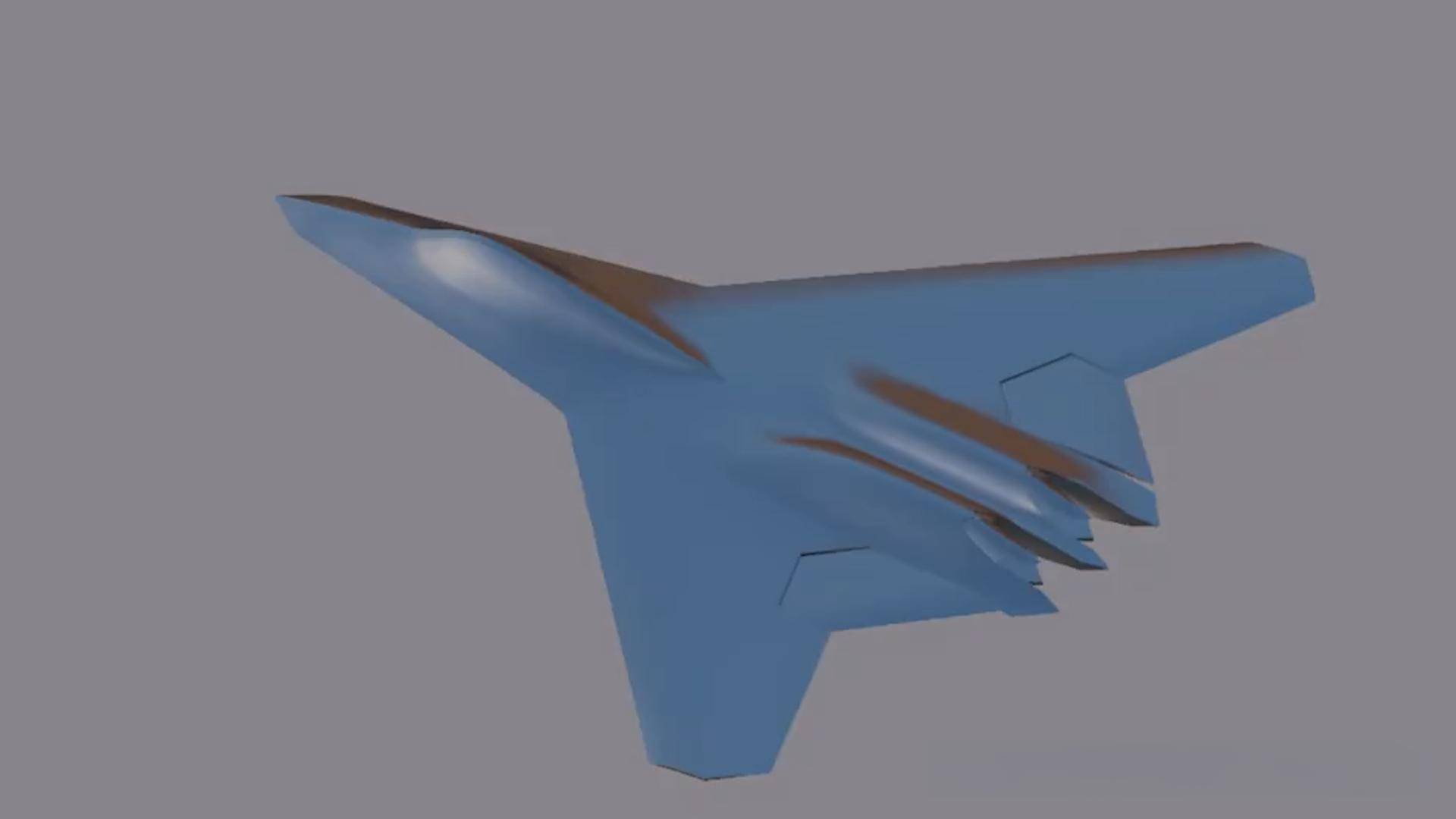

从图中可看出,歼-50的整机外形为中小型的单机,整机全高约6.4米,全长约19.5米,全宽约8.4米,翼长约14米,其翼弦比为6.6,全机的最大翼弦长约8.2米,其翼弦比较大,可见其应具有较大的升力,而其整机的最大翼面积约为55.2平方米,其空重约10.5吨,全机的最大起飞重约16.5吨,可见其起飞的载重能力较强,可满足较多的空地条件的起飞,同时可满足对地攻击的要求。

依托于对梯形DSI进气道的巧妙的可旋转的翼尖的设计,不仅极大地降低了该机的雷达的反射的截面积,又巧妙的解决了无尾的布局在稳定性方面的潜在的缺陷。其机头的超长的菱形设计不仅为后续的搭载大型的有源相控阵雷达的技术需求提供了足够的空间,更将其对强大的探测、多目标的打击能力的表达充分的体现了出来。

其最大的吸引力就体现在其独具的动力系统上。而其配备的二元矢量喷口的边缘都通过了锯齿状的特殊的处理,使得不仅能满足隐身的需求同时也能实现了精准的推力矢量的控制。

其试飞视频中不仅展现了该机的超低空的“落叶飘”等高难度的空中机动性,而且其所展现的空中机动的灵活性、灵敏性、可控性等均堪称一绝。而将空速管的传统的机械式的外部的气流探测系统完全的替代为了激光的内部的气流的感应系统的监测,进一步的增强了了其隐身的性能。

将歼-50的远达能力大大提上一筹的《军事观察》杂志也对其作出“太平洋穿透打击”的“优化”性评价。其预计的作战半径可达2200公里。而其从中国大陆基地的起飞又可对第二岛链以外的目标构成威胁,尤其是对我国所将要将重点控制的南海的岛礁等关键的海上通道的安全也将起到重要的作用。与之相比,美国的F-35就显的“半天的高飞”了,其作战半径仅约1160公里,在广袤的太平洋战场上就处于明显的劣势了。

但最让美国此次的六代机竞赛中感到头疼的或许就当下中美两国的研发进程的明显的反差了。随着歼-50的密集飞行测试的不断推进,其2029年前服役的“大概率事件”也越来越明朗了。

但即使美国空军的F-47项目也早已确定了承包商,其首飞的时间也最早也要拖到2028年,至于其实际的服役时间恐怕也要推迟至2035年左右了。尽管美国海军的F/A-XX战机的规划早就势如破竹,但其下一代的主力机却因经费的分配争议尚未能确定其最终的主承包商。这种进度差让美媒得出“歼-50领先美国四年”的结论。

歼-50并非孤立存在的武器平台,而是中国六代机体系化布局的关键一环。它与重型战机歼-36形成“高低搭配”的作战体系。歼-50侧重制空作战,凭借隐身性能和超视距打击能力争夺制空权。

更为前沿的是,歼-50在设计之初就考虑了与无人机协同作战的能力。对抗的深入同时,歼-50的指挥下先后以8架攻击-11无人机的“蜂群”大型联合攻打了敌方的两座重要的指挥所,在敌方的防空系统尚未反应的前提下就将其“斩首”了。这种“有人机+无人机”的协同模式,代表着未来空战的发展方向。

基于歼-50的试飞工作一步步的推进,西太平洋的空中力量的格局也悄然地开始了新的洗礼和调整。其不仅充分体现了中国航空工业的雄厚的技术实力,也意味着将以更快的速度、更强的实力地推动了空战的深刻变革。