为什么它这么重要?和我们的日常健康、过敏、甚至癌症治疗到底有什么关系?研究了30年,它离真正改变医疗还有多远?

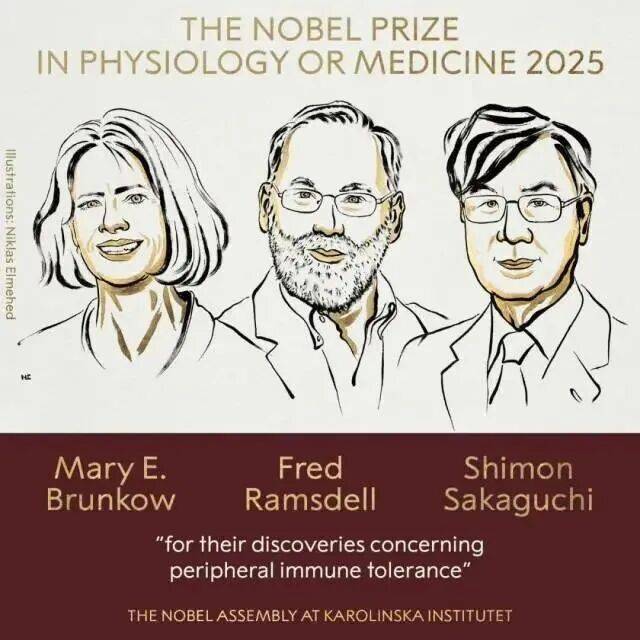

这一期,我请来了免疫学顶尖专家——上海市免疫学研究所资深研究员李斌教授,一起深度解读这次诺奖背后的科学故事。这群免疫系统里的“刹车手”,不仅能决定人体会不会过敏、自身免疫系统会不会暴走,还可能成为未来攻克癌症和延长寿命的关键。

李斌

上海市免疫学研究所

副所长

资深研究员

文字内容摘自本期播客,完整音频见文末

菠萝:今年这个领域得到诺奖,你觉得意外吗?

李斌教授:毫不意外,我认为调节T细胞早晚有一天会获奖。为什么这么说呢?对于我们做免疫研究的人来说,T细胞就像免疫系统中的“刹车”。想象一下,如果我们开车没有刹车,汽车肯定无法正常行驶。而近十年来,由于免疫检查点抑制剂等抗体药物的发现,这一领域在临床上取得了显著成果,并且获得了诺贝尔生理学或医学奖,这表明该领域可能获得诺贝尔奖的机会已经不大。然而,免疫学领域总是会不断带来惊喜。

菠萝:您能否用两到三句话简要地向我们介绍一下这次获奖的内容及其重要性?

李斌教授:这次获奖的关键词是“外周免疫耐受”。“外周免疫”即我们的免疫细胞,尤其是T细胞,在人体发育过程中从骨髓到胸腺成熟后,进入外周血液循环,可以将它们想象成巡逻兵或维和部队,它们的作用是维持我们人体健康和免疫稳态。如同我们把车开上高架,在高速行驶时需要一个安全有效的刹车系统来控制车速;同样地,外周免疫系统的调节对维持整体免疫稳态至关重要,对人体健康同样不可或缺。

菠萝:也就是说,此次诺贝尔奖得主,是揭示了人体免疫系统中的刹车机制,特别是在外周起作用的刹车系统。

您之前提到了一个关键概念——胸腺,可能大家不太熟悉。实际上,许多免疫T细胞就是在此处成熟的。同时,在胸腺中,会存在一种中央耐受现象,也就是说,如果这些T细胞会被对自己的细胞进行攻击的话,在胸腺就会被干掉一部分。

李斌教授:没错,没被消除、成功跑出来的就包括这次获奖的调节性T细胞。调节性T细胞所介导的免疫调节主要指的是负向调节。然而,在研究更为复杂的组织微环境状况时,这种调节可能具有双向性,但其核心仍然是刹车机制, 更复杂的可能如新的汽车混动系统那样,能在刹车的同时给车电池充电。我们的日常生活充满变化,从起床、工作,我们就需要面对不断变化的环境。因此,如何抵抗感染,维持人体自身免疫系统正常发挥功能,并且在消灭病原体的同时避免自我伤害,就需要一种免疫平衡。这就需要调节性T细胞充当类似于维和部队的角色,以保持人体的健康和谐状态。

菠萝:大家普遍认为调节性T细胞的主要功能是抑制其他T细胞的过度激活。但从专业角度来看,情况更为复杂。好像最早的相关研究是由日本科学家在1995年左右完成的?已经30年了?

李斌教授:实际上,我们对T细胞的研究可以追溯到大约1969年。当时,本次诺奖得主、日本科学家板口志文的导师实验室发表了一篇论文,指出在小鼠出生3天内,胸腺这个最初产生T细胞的器官,如果被移除,其免疫系统仍能正常运作。这表明,胸腺中产生的某种T细胞也具有免疫抑制的功能。

直至1995年前后,板口志文实验室通过免疫细胞分类找到了一个高表达CD25的亚群,大约占CD4 T细胞总数的5%到10%。虽然数量不多,但是它功能很强大,起到维持免疫稳态刹车的作用。如果这一群体被移除,小鼠会表现出全身性的免疫性疾病和炎症。另一方面,当这些细胞被重新引入到缺乏它们的小鼠体内时,它们也能够抑制炎症,从而证实了它们的调节功能。这一发现的重要性在于,研究者不仅发现了这种细胞,还证明了至少在小鼠模型中,该类别免疫细胞具有治疗潜力。

菠萝:诺奖公布当天,有人问我,为什么过了30年才发这个奖?我回答说,可能再不发放就真的来不及了。

李斌教授:确实,还有一个很有趣的事情是,1995年,该文章投给美国免疫学会的《免疫学杂志》。尽管该杂志当前的影响力有限,但作为一本专业期刊,它的审稿过程非常严谨,最初的审稿人也是免疫学家,他们在实验室中重复了相关实验,确认其可靠性后才允许文章发表。昨天我查看了一下引用情况,该文章的引用次数已超过11000次。

往往其实从0到1的发现,就是需要一个过程。但坚持很重要,就是金子总是会发光的。

我其实跟板口志文教授还认是已经认识了十几年了,他也到我们上海免疫所做过报告。前几年我和他都是欧洲免疫学杂志的全球12名执行编委之一,亚洲只有两名,就是他和我,所以我们每个月都会在线上开一次编委会,今天早晨我还收到主编代表我们所有执行编委给他发的喜获诺奖祝贺邮件。他的性格确实是比较内向,但是他总是面带微笑。另外他跟他夫人关系非常好,他的夫人一直长期支持他。包括在科研经费紧张的时候,他夫人也充当了他的技术员和助手。我觉得这也给我们一些启发,就是做任何一个事业,有一个志同道合的伴侣也很重要。

他获奖以后,说的是我想第一个告诉我夫人,夫人应该会很高兴。

菠萝:您的研究领域里面其实也和这个T细胞非常相关,这种调节失控以后和很多的疾病都有关系。第一个就是过敏,这些和这次得奖的这种外周免疫耐受有没有关系?

李斌教授:非常有关系。调节性T细胞与许多自身免疫性疾病和过敏性疾病密切相关。根据T细胞的不同效应功能主要分为三种类型,即Th1型、Th2型,Th17型(因为它表达一种关键的炎性细胞因子蛋白,即白细胞介素-17,因此称为17类)。过敏性疾病主要与Th2类细胞有关,这类细胞的反应过于激烈,而调节性T细胞对它控制得不够好,从而导致了过敏反应的易发。而对于许多自身免疫性疾病,可能与Th1或Th17细胞有关。

菠萝:在不同的这种攻击性的细胞失控以后,它会带来不同的一些疾病对吧?那过敏就是2型,,而且每个人过敏源也不太一样,这个东西就特别复杂,还需要很多研究。第二种就是自身免疫性疾病,是特定类型的T细胞失去控制导致的。

李斌教授:还是从诺贝尔奖说起,此次共有三位获奖者,除了刚才提到的坂口志文,还有两位美国科学家。他们的贡献在于发现了一种关键蛋白,这种蛋白也有一个特定的名称FOXP3。你可以把它想成是“张三”。前两位科学家利用遗传学方法首先在小鼠中发现了该基因的突变,随后发现在人类中也存在这一现象,非常有趣。我们知道,人体中男性和女性在性染色体上存在差异,女性拥有两个X染色体,而男性则是一个X和一个Y染色体。我刚才提到的FOXP3(“张三”)基因就位于X染色体上。因此,如果男性携带该突变,那么由于这个基因突变,可能导致全身炎症反应,包括自身免疫病,比如现在最常见的风湿性关节炎、一型糖尿病、红斑狼疮还有炎性肠病等等,都与T细胞功能失调密切相关。

菠萝:自身免疫疾病好像一般女性会多一些,是吧?

李斌教授:确实,我们曾撰写过一篇综述性文章,探讨性别差异在自身免疫病中的影响。例如,红斑狼疮等疾病在女性中的发病率远高于男性。然而,在强直性脊柱炎中,男性的发病率又高于女性。此外,也涉及到遗传和很多方面。在进化的角度上,女性的免疫系统,对抗感染的能力也更强。可以将女性的免疫系统比喻为高性能跑车,而男性的则像是普通汽车,跑车在加速和制动性能上自然更为出色。

菠萝:既然调节性T细胞的研究已有三十多年历史。为什么它还没有直接用在临床上呢?主要难点在哪儿?

李斌教授:我认为这个问题可以从两方面来看:一方面,作为一个乐观主义者,我注意到,对T细胞的研究已经为我们的治疗提供了许多思路和线索。例如,低剂量的白介素2(一种用于治疗多种自身免疫性疾病的药物),背后的原理就是增加T细胞的数量。另一方面,挑战同时也是机会。这就是为什么我们获得了如此多的免疫学诺贝尔奖,但仍需继续研究免疫,因为还有很多未知领域。我们以前的许多发现是基于小鼠模型,而人体免疫系统比小鼠复杂得多,尤其是与外界的接触,这些环境的变化影响了我们对免疫系统理解的深度。

我们经常说细胞疗法的细胞是个活的药物,这个活的药物怎么理解呢?它实际上对我们理解这个平衡是非常重要的。当我们想到平衡的时候,就想到一个天平或者一个跷跷板,这个平衡是两面均衡。但实际上这个往往很多时候是个动态的。

我常常用一个不太恰当但容易理解的比喻来解释,大家都知道上海的标志性建筑上海中心。众所周知,每年夏天都会遭遇台风,台风有大有小,当台风特别大时,这座高楼安全吗?其实,它上面装有阻尼振荡器,类似于我们日常生活中见到的摆钟的钟摆,通过左右摆动,使整个大楼更加稳定。同样地,调节性T细胞如果作为一种活的药物,回输进入人体内后,它可以在里面翻江倒海,也可以安静下来,这是目前的挑战,但同时也是未来的优势。我对未来持乐观态度,这取决于我们对调节性T细胞的特性和脾气,是不是能够更好的把握,更好的可控。

菠萝:调节性T细胞实际上也是处于动态变化中,是吗?它在极端情况下甚至会转变为攻击型细胞,由刹车转变为油门?

李斌教授:没错,而且是不同的油门。所以科学家正在探索一些方法。例如,针对炎性肠病的治疗,我们可以通过定向引导,让细胞就留在肠道内工作,不要到别的地方去。此外,我们还可以利用基因编辑技术来控制其阻尼震荡的振幅与振频,但这种方法的安全性有效性仍需通过临床实验来验证。

菠萝:我其实坐网约车来您这儿的时候,那个司机一看地址是上海市免疫学研究所。就觉得这是不是专门研究怎么提高免疫力的地方?

李斌教授:前几年新冠期间做科普的时候,大家都关注如何提高免疫力。那时我常说提高免疫力主要通过四个方面:合理饮食、适当运动、充足睡眠和愉悦心情。但我们现在也逐渐意识到,免疫力并非越强越好,过高可能导致过敏或自免病的发生。因此,我们需要平衡我们的免疫力。这个平衡并非固定不变,你可以把它看成两个小孩玩跷跷板,只有当一个小孩上另一个小孩下,保持这种上下起伏的动态平衡时,这个跷跷板才玩得开心。我们的免疫系统也是如此,是一直在一定范围内波动的。我们常说“唯有源头活水来”,如果一个池塘只是一潭死水,那么引入一些活水反而能促进其生态健康。同样地,我认为免疫系统在一定范围内动态地波动或扰动对于维持人体健康至关重要。

菠萝:这是个蛮新颖的想法。你的意思就是免疫系统其实是需要动的时候就动动,但动完了得回到相对平衡的状态。

李斌教授:具体到到如何调节这种扰动,还受到人体心情、细胞代谢,或者肠道菌群等的影响。我和实验室的同学们交流时常说,如果你们能把这种扰动如何在生理病理情况下精准可控从而实现治病救人,那么你们中间有人甚至可能获得诺贝尔奖!

菠萝:你刚才聊到新冠,很多人都会觉得自己新冠以后身体出现了各种问题,其实这个事儿还是科学界好像蛮有争议的。您从免疫学家的角度来看这,您认为存在系统性风险吗?

李斌教授:我觉得得把时间拉长再看,因为这个新冠病毒感染我们人体也就是过去五年发生的事情。而人类进化的历史就是不断跟环境相互协同进化的过程。从长远来说,也许有好有坏,比如这个病毒感染可能也是人类进化的一个磨刀石。我认为这是非常值得研究的领域,我们还需要更新的技术,更新的方法。

菠萝:您给我有一个印象特别深的一点,就是包容性特别强。您有一个500人的微信群,我也在里面,但其实我经常会感觉到,群里各位老师之间并非都互相了解。在科学领域,争议是难免的。但您管理得特别开放,大家都可以自由讨论,只要不是针对他人的攻击即可。

李斌教授:是的,我觉得是人生态度的问题。从做科研的角度来讲,我经常跟我们同学们讲要合作,要包容。另外心胸要够大,就是要抱着“成功不必在我、成功必定有我”这种心态。比如说拿诺奖,尽管我也做调节性T细胞的,也做了20年,但是我没有拿奖也不会觉得失望,反而非常高兴,为这个领域感到高兴。我们的实验室的slogan是“享受生活,享受科学”,但实际上我最初跟同学们说的是“享受科学、享受生活”,但他们给我倒过来了。但是我觉得都是一样,都很重要。

菠萝:您研究免疫系统这么多年,这个过程中你印象最深的一个意外发现是什么?

李斌教授:我们去年在自然通讯上面发表了一篇论文。这也是一个非常美好的故事,主要的研究者是我们两位博士生(师姐带着师弟,今年他们结婚了,我是证婚人~)。

他们俩做了一个非常不错的发现。我之前提到的这个震荡或者说他们发现的这个干扰素信号通路,就像一条线路上的两个蚂蚱,上游A调控下游B,下游B又反过来调控上游A, 相互有个反馈调控机制。我们当时发现,分别将A和B单个基因敲除后,肿瘤都变小了,说明特异性细胞功能减弱,免疫系统变强,杀肿瘤的能力变强了。但非常有意思的是,当同时敲除两个基因时,肿瘤反而增大。这让我意识到这个车刹不是一成不变的。举个不是很恰当的例子,就像我们车很快的时候,我们不能急于刹车,我们可能要刹一脚放一脚。在震荡过程中,反而对我们维持人体的健康状态十分重要。这也是我未来十年希望深入研究的方向。

我觉得这也是科学的魅力所在。就是很多时候你的发现跟你想的不一样,但是如果这发现是真的、能够重复的,那你的科研方向就要跟着这个真实数据走。

菠萝:现在有各种各样的免疫疗法:PD-1、CAR-T细胞疗法等等,都是去激活免疫系统,为啥就这个时候这些病人有效,那个时候那种有效呢?

李斌教授:对,这是个体化差异的问题。这我觉得是这也是免疫疗法未来最有潜力的研究方向所在:怎么实现个体化,怎么让每个人都有效。

大家都知道现在人工智能非常的火。比如说我们以前买一个东西,你肯定要到各个平台上去货比三家。而当下或不远的未来,只需向一个人工智能平台提出需求,它能在三秒钟内根据强大的数据算力和知识库提供最优解。

在我看来,未来的药物也是这样。我相信未来一定会有的其中一种模式是一个平台性的公司:患者通过该平台获得精准的诊断和治疗方案。例如,对于哮喘患者,系统会推荐特定的药物组合;而对于其他疾病患者,则可能推荐不同的药物组合。这种模式提供最优化的解决方案,满足患者对优质医疗服务的需求。那么未来怎么把这个变成理性的数据驱动的最优解,这就涉及个体化医疗方案、时空组学大数据以及基于细胞上的靶点的计算算法等等。

菠萝:也就是说我们未来会对每一个人有一个你自己的免疫谱,或者你的免疫画像,是不是?

李斌教授:是的,或者虚拟人也行。但我经常提醒做AI的朋友,对待生命要怀有敬畏之心。生命的基本单位是细胞,它是动态的,每个靶点都如此。以PD-1为例,它在不同细胞上表达,对最终治疗效果有巨大影响,在肿瘤环境中的不同细胞上的时空表达差异尤为关键。某些药物可能是救命稻草,但对于另一些患者,尤其是那些患有严重疾病的人,可能会加速病情恶化。

以抗肿瘤治疗为例,存在抗体疗法、CAR-T细胞疗法、疫苗疗法,还有ADC类药物等治疗方法。如何将这些疗法组合,针对某个患者,设计ABCD的组合方案以实现治愈,这是一个非常有趣且值得深入探索的领域。

我觉得如果真的能实现,不仅是对患者,对于我们亚健康人群,可能也能找到预防疾病的最佳方式,一定程度上也能降低医疗成本。我相信,从T细胞免疫疗法此次获得诺贝尔奖,将推动该领域的发展,让我们能够充分利用免疫系统最大的优势——即特异性和记忆性,在动态环境中进行有效调节,使每个人都能健康地活到120岁。我认为就是未来。

菠萝:您觉得活到120是有希望的。

李斌教授:完全有希望,现在确实有人能活到120岁或者110多岁。但另一方面就是怎么让我们能够在活的时候不痛苦,或者说不被疾病缠身更重要。很多衰老性疾病,包括神经退行性疾病、癌症等等,都跟免疫有直接或者间接的关系。我觉得在做科研的角度上,希望更多的热爱这个科研事业的人的加入我们。

菠萝:您最看好或者感兴趣的调节免疫的或者免疫治疗的形式是什么?

李斌教授:首先,免疫细胞作为活的药物我非常看好。但这里面有很多挑战,比如可控性的问题。另外,我也看好一些小分子或者核酸类的药物。这些只要是精准可控,我觉得都有它的价值。还需要更多的精准的研究能够弄清楚它的机理,让我们能够用到患者身上。

目前还是数据还不够。特别是生命科学的数据一定要落到细胞上。哪怕是同样一个靶点,在不同细胞或者细胞不同时空位置上,都会影响最后的疗效。所以我希望做AI的专家、算力算法的专家,要多懂一点免疫。我们生命科学的研究者,也要努力去学习人工智能。

菠萝:现在很多人说所有的病都是免疫病,老年痴呆、阿尔兹海默、心血管疾病都和免疫系统有关系。您怎么看?

李斌教授:从不是很精确的角度来讲,这话是对的。我们生命科学最经典的一个杂志叫《细胞》。去年创刊50周年的时候,杂志社论的题目就叫每个人都要学点免疫学。一方面免疫系统会调节我们神经的功能,比如心血管的功能。但另一方面神经心血管也会影响免疫系统的功能。所以我觉得大家也要保持一个良好的心态,更加深入地去理解和认识它。

菠萝:您当下最想解决的一个科学问题是什么?

李斌教授:打个比方,就是上海中心遇到台风怎么不倒,怎么让这个阻力震荡器发挥功能,让它遇到最强的强风也台风也不倒。我想在免疫系统的调节里面把这个机制研究清楚,让调节性T细胞面对各种刺激时永不“翻车”,永远在一定范围内扰动,从而控制人体免疫平衡,让我们人体保持一种健康的状态。

菠萝:您觉得中国人再拿诺贝尔奖是什么时候?