两条并行的时间线

先从全球格局看起。2019年,全球稀土冶炼分离产能的92%在中国手中。这一数字像一块巨大的砝码压在天平上,让拥有矿产的国家也不得不承认:环节越往后,话语权越大。再把镜头切到2025年4月,MP Materials宣布中止对华稀土出口,表面上淡化政治意味,却留下一句直截了当的解释:“原矿不值钱,加工才是关键。”这既是抱怨,也是无奈。

时间再往前翻,2018年中国稀土出口总量达到5.3万吨,其中80%流向美国。美国最缺的偏偏是工艺门槛最高的重稀土。2020年,美国宣称获得一家加拿大公司的稀土提炼技术授权,尝试走捷径,却发现“纸上得来终觉浅”:规模化难以落地,成本高得连企业自己都不愿接盘。几条线索交织,勾勒出一个清楚的轮廓——矿不等于链,链决定价值。

资源与工艺的错位

2025年8月15日,怀俄明州豪莱克溪传来喜讯,美洲稀土公司首次从840公斤矿石中提取出精矿,轻稀土纯度达到96.4%,重稀土也有97.1%。这无疑是技术台阶上的抬升,足以让长期围绕“分离难、重稀土更难”的美国业界振奋。可若从产业维度去衡量,这一步还只是“进入门槛”,距离稳定、经济、可复制的工业化生产仍有不小的间距。尤其是重稀土本就供需紧张、污染控制复杂,抽取、分离到最终材料的每一次“泵送”和“萃取”,都在考验成百上千级的化学级联和尾气尾水的治理能力。

对比之下,中国的优势不是某一项单点技术“天外飞仙”,而是几十年负重前行的积累:化学分离的工艺路径、污染治理的工程化方案、成本控制的每一分钱都算到了设备与药剂的细节里。有人形容稀土是“工业维生素”,这不是夸张。F-35战机制造约需400公斤稀土,宙斯盾雷达系统甚至要两吨以上。越往尖端走,越离不开这味“调味剂”。

从价值链差距更直观。一吨稀土原矿也许只值3万元,制成高性能永磁材料能卖到80万元,再向下游做成精密部件,价值可以拉到1200万元。这条陡峭的“价值坡”,中国早已打通,节点清晰、企业成熟;而美国刚刚把脚抬到坡前,下一步该往哪踩,仍在摸索。

技术破局的另一条路

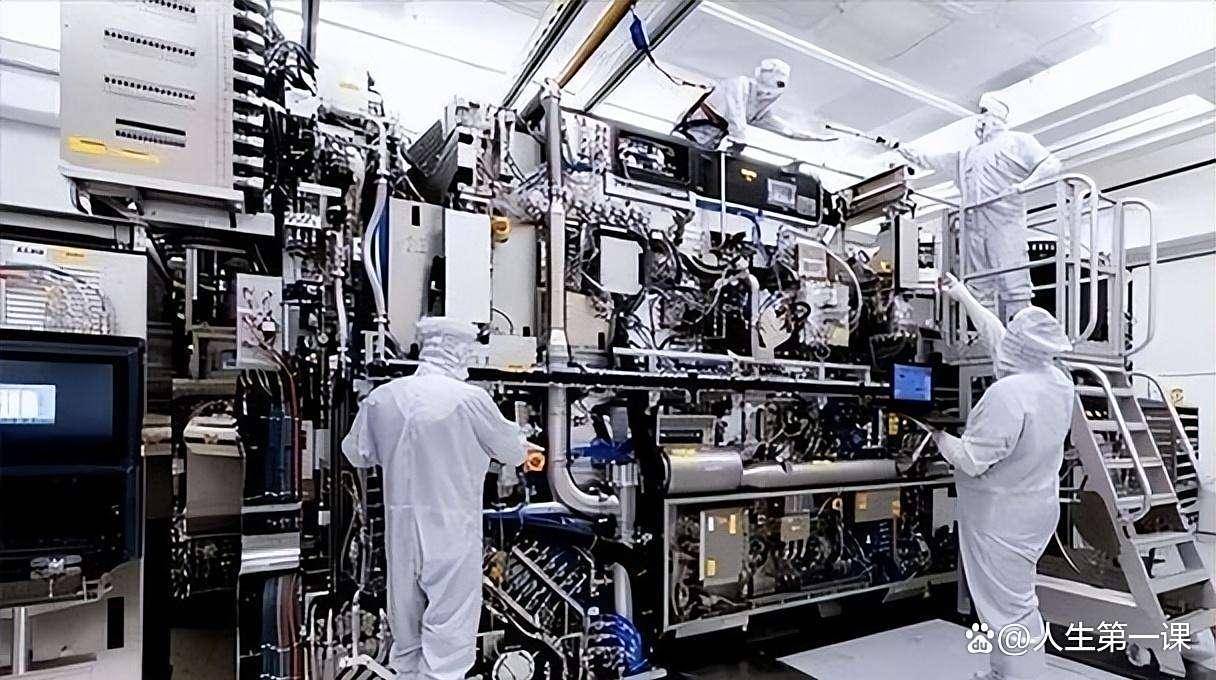

再把镜头切到芯片。一支笔能否落到纸上,决定于墨与纸的质量;在芯片世界里,“笔”就是光刻。过去多年,中国在光刻胶、EUV光源、整机装备上层层受限,高端ArF光刻胶的配方更是被牢牢捂住。转机出现在2024年10月,武汉光电国家研究中心与华中科技大学联合推出T150A光刻胶系列,分辨率达到120纳米,关键性能超过国际主流产品,更重要的是完成了量产验证——这不是实验室里一管漂亮的数据,而是能上产线的“家伙事”。

绕不开的EUV,也在悄然进展。哈尔滨工业大学在13.5纳米EUV光源技术方面实现了完全自主化,设备核心部件全部由中国制造。与之呼应,中国科学院在DUV光源上完成突破,指标已能支撑到3纳米制程。光源只是其中一环,但“工欲善其事,必先利其器”,器已在手,整套工艺链条的组织能力才有了发挥的舞台。

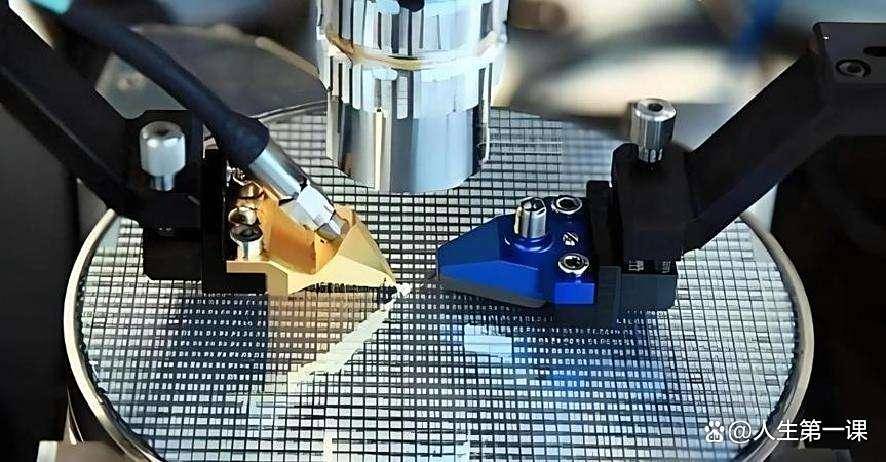

真正引人侧目的,是另辟蹊径的工艺分支。2025年8月,璞璘科技发布PL-SR系列纳米压印设备,宣称支持小于10纳米的线宽,产能提高三倍,成本下降六成,能耗仅为传统光刻机的十分之一。这意味着什么?在传统光学路径受限的当口,通过模板复制的纳米压印不再是“备胎”,而是跑上主路的“平行车道”。更具戏剧性的是,这一性能指标直接越过了日本佳能所能实现的14纳米水平,将“谁能写出更细的线”这个问题,转化为“谁能更快、更省、更稳定地写”。

科普一段工艺差别:传统光刻依托DUV/EUV的短波光源,经过复杂光学系统把图形投影到光刻胶上,优点是成熟、可叠加对准,缺点是设备极其复杂昂贵;纳米压印则以硬模板为“母版”,通过接触复制把图形转移到胶层,理论上分辨率不受衍射极限约束,但挑战是模板制作、缺陷控制、叠对精度。如今,随着材料与装备的协同,纳米压印开始在特定环节取得经济性与性能的平衡点,变成现实可选项。

系统与孤岛

技术突破若不能在产业体系里“成网”,终究难以形成国力。中国这轮突围走的是“多点突破、整体替代”的路子:材料、设备、软件、工艺、人才同步推进,不靠一家企业独自冲锋。长江存储的232层NAND已追平三星的主流水平;中微公司的5纳米刻蚀机走出国门,供应台积电;EDA、硅片、光刻胶多个赛道逐段补齐。这些节点不是“新闻稿上的名词”,而是能对接产线、转化为出货的现实生产力。

反观美国的稀土之路,则呈现出“项目化、孤立化”的特征。豪莱克溪从840公斤原矿拿到高纯度精矿,这一步值得祝贺,但之后的分离、冶炼、材料化、下游应用产业化如何连成链?用什么样的环境治理成本、怎样的商业模型支持规模化?这些问号暂时都没有被划掉。在相当长一段时间里,美国把希望寄托在技术授权或进口工艺包上,但工艺的门槛不仅在“配方”,更在“工程”:设备、人员、管理、供应链的日常磨合,拉不开,只能原地打转。

时间与窗口

不同策略,对应不同时间表。按照现有节奏,美国稀土产业要实现自主化,保守估计还需五年左右的系统性建设。而中国在芯片上以多路径推进,若维持当前进展,1到3年内具备较完整的自立能力并非遥不可及。这不是争一个“谁先到终点”的虚荣,而是实实在在的战略主动权:卡别人和不被卡,差别在供应链波动时的每一小时、每一批货。

同样是“补短板”,稀土更像是把原料端的缺口补上,芯片则是在产业心脏部位装上备胎兼新引擎。稀土的重要性毋庸置疑,但它的价值要通过下游转化才能释放;芯片则直接决定终端产品能不能出厂、能不能升级迭代。美国选择从资源端重振制造,看似着力于“源头”,实则要求同时搭建一个此前不存在的化工-材料-装备三重体系;中国则在芯片上走“多点开花”的工程路径,让每一个瓶颈都有替代方案,整体向前。

成本与环境的账本

有人会问,为什么中国能把稀土炼得又好又便宜还兼顾环保?答案并不神秘——这是一代代工程师、管理者用时间换来的“底子”。从上世纪开始,中国为稀土产业承担了环境与治理的沉重成本,才换来工艺路线的稳定与可控。如今的环保标准和综合成本模型,不是补贴堆出的幻象,而是“算得过账”的产业真实。

美国的难度,也并非技术人员能力不足,而是历史轨迹不同。以重稀土为例,其分离要在上百级萃取级联中做微米级的“取舍”,每一步都产生需要处理的废液与废气。没有完整的装备供应、没有经验丰富的团队、没有稳定的上下游需求牵引,这样的化工系统极易“卡壳”。这也是为什么“买了技术授权”依然难以规模化——工艺不是文件夹里的PDF,而是成千上万个阀门、泵、塔、控制器在昼夜运转中的可靠性。

芯片工艺的杠杆效应

芯片则更像“心脏学”里的关键手术。一旦光刻与材料有了自主可控的替代,设计、制造、封测就有了落点。武汉光电国家研究中心与华中科技大学的T150A光刻胶补上了材料的一块板;哈尔滨工业大学的EUV光源与中国科学院的DUV光源突破,是“照明系统”的基座;璞璘科技的PL-SR纳米压印设备为工艺路线新增了一条高性价比之路;长江存储与中微公司在存储与刻蚀设备上的进展,贯通了应用端。它们不必在同一时间、同一地点实现完美协同,但当“网”织起来,任何单点被封锁的风险都会骤降。

再把视角拉宽一点。ASML的EUV长期垄断了顶端光刻机市场,意味着全球高端产线必须通过一个门。但当中国的EUV光源和纳米压印线路同时推进,DUV又能支撑到3纳米时,产业的“多路径鲁棒性”就被构建出来了。那句常被引用的话在这里并不空泛——路径多,才有韧性。

一场关于“心脏”和“维生素”的比较

如果把数字经济比作一身筋骨,芯片就是心脏,稀土则是维生素。维生素缺不得,心脏更是要紧。从短期美国在豪莱克溪从840公斤矿石里拿到96.4%与97.1%的精矿纯度,是向“自给”迈出的一步;中国在2025年8月把PL-SR纳米压印设备端上桌,标记了一条超越传统光学路径的现实通道,且能以三倍产能、六成成本降低和十分之一能耗来衡量。两种突破的经济性与战略含义,并不在同一量级。

从中期稀土的产业闭环决定了谁能吃下价值坡——中国已经把从开采、分离到永磁体制造的环节排布完整;美国仍在第一道门槛前寻找稳妥的“钥匙”。而芯片上的多点突破,正在把原先被卡住的链条接续起来。到2030年前后,“谁更不依赖对方”将成为评判实力的真实指标。

从长期技术的累积具有复利效应。中国选择的不是单点“爆破”,而是系统性“织网”。这张网一旦铺开,既能抵挡风雨,也能按需扩张。而美国若想靠资源端逆转制造业空心化,就必须同步培育工艺、装备与环保的三套体系,这不是一笔可以速成的买卖。

命运的拐点

历史并不总在吵闹中改变方向,有时是在看似普通的节点悄然转弯。2018年的5.3万吨出口、2019年的92%产能占比、2020年的技术授权、2025年4月的出口中止、2025年8月15日豪莱克溪的精矿纯度,以及同一个月里中国企业把小于10纳米的线宽稳定压上晶圆——这些散落的坐标点,组成了两条曲线。一条从资源出发,努力补齐工艺;一条从工艺突围,反向带动体系。

谁更快抵达可持续的产业高地?今天的答案并不需要热烈的宣言。中国在芯片最关键的一环,已迈出决定性一步;美国在稀土的初级阶段,终于看见了路径的开端。未来十年,真正重要的,不是单次欢呼,而是把每一次技术进展,稳稳嵌入产业链的钢骨水泥里。只有那时,风吹过矿山与洁净室,回声才会变得低沉而长久。